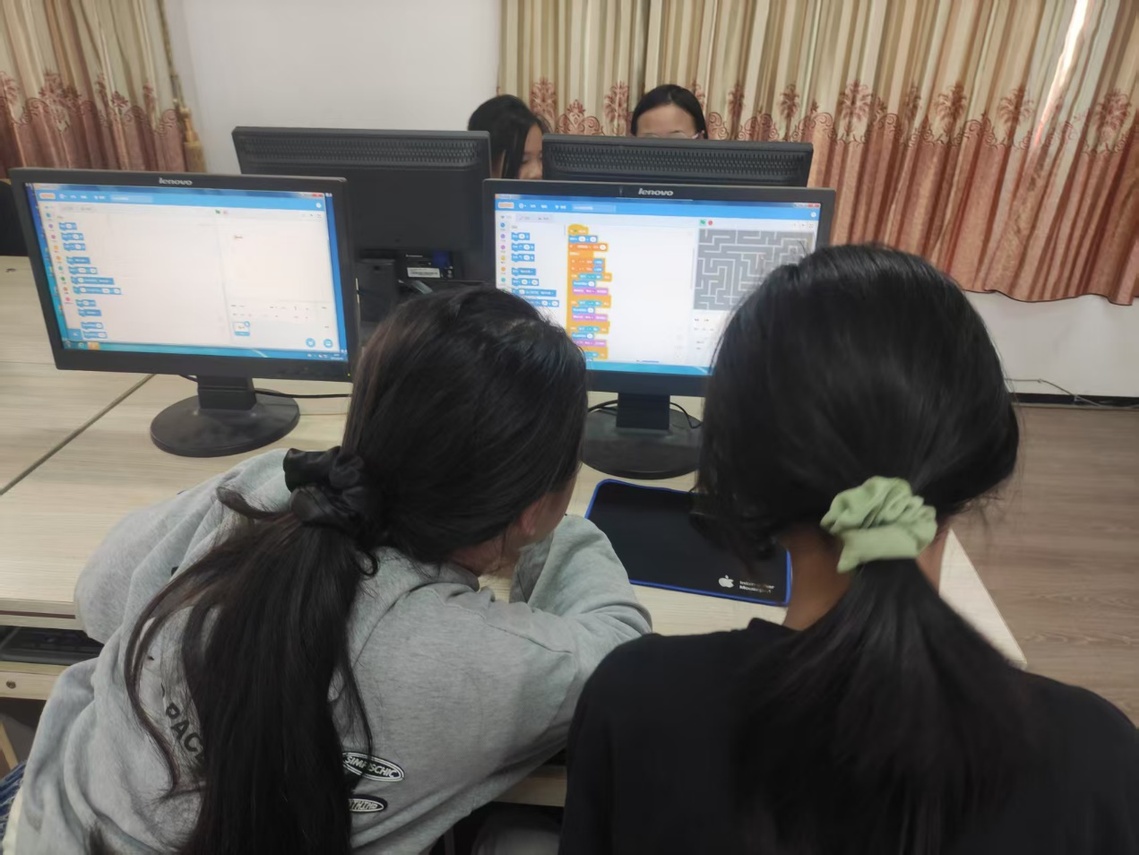

为深化青少年科技素养培育,3月26日,信息工程系郑燕娥教师带领计算机协会团队赴枫林小学开展《Scratch 编程系列》课程教学。本次活动以“迷宫探险”为主题,通过键盘控制角色的互动任务,引导学生掌握基础编程逻辑,在实践中探索数学与科技的融合应用。

1、“迷宫探险” 中的编程逻辑实践

课程以“小企鹅闯迷宫”为核心任务,郑燕娥老师指导学生通过 Scratch 可视化编程工具,实现角色运动、触碰侦测与实时坐标跟踪三大功能。学生需利用“↑↓←→”键操控小企鹅从入口抵达出口,过程中需避开墙壁并规划最优路径。通过设置“碰到颜色”指令检测迷宫边界,运用“坐标传感器”监控小企鹅位置,学生逐步理解条件判断、循环逻辑与空间定位的编程原理。

“迷宫设计不仅考验逻辑思维,更涉及数学中的坐标系统与几何关系。” 郑燕娥老师表示,课程通过游戏化场景将抽象知识具象化,例如通过调整角色移动步长理解“速度与位移”的关系,通过坐标调试掌握二维空间定位方法。

2、多维度能力培养的课堂实践

郑燕娥老师在教学中注重跨学科融合,引导学生将语文表达与编程实践结合。“请描述小企鹅的移动路径,并用代码验证你的想法。” 她鼓励学生先绘制迷宫草图、撰写操作步骤,再通过代码实现创意。小组协作环节中,学生围绕“如何优化路径算法”“如何增加障碍物多样性” 展开讨论,部分小组创新性地加入“限时挑战”功能,提升游戏趣味性。

“编程是思维的可视化表达。” 郑燕娥老师强调,通过角色运动轨迹的动态展示,学生能直观观察代码逻辑的运行效果,从而理解“错误调试”的重要性。课堂上,学生们通过反复测试、修改参数,逐步掌握 “试错 - 调整 - 优化” 的问题解决方法。

科技教育助力创新思维成长

本次课程是信息工程系“科普教育进校园”项目的阶段性成果。枫林小学校长指出,课程通过“玩中学”的模式,有效激发了学生对编程的兴趣,同时培养了空间想象、逻辑推理与团队协作能力。未来,学校将继续与学院合作,开展“AI 绘画”等主题课程,为学生提供更广阔的科技探索平台。

据悉,郑燕娥老师团队将于下周开展“疯狂接苹果”主题编程课,进一步深化学生对运动控制、事件触发等编程概念的理解。

图文:朱敏 一审:林昆堃 二审:徐龙静 三审:罗建军